Willkommen im Nick-Labor

|

Molekulare Zellbiologie (Prof. Dr. Peter Nick)Fritz-Haber-Weg, Gbd. 30.43 (Biologieturm), 5. Stock. e-mail. So finden Sie uns Living is Searching (Springer-Nature 2023)

Sekretariat

|

ProtoplasmaDie Zeitschrift für Zellbiologie mit der längsten Tradition. mehr...

|

|

Zellbiologie der pflanzlichen ImmunreaktionBiokolloquium 23.06.2025, 17:30 Criegee HS. David Scheuring, Kaiserslautern: Plant growth dynamics - integration of biotic stress responses on the subcellular level

Due to their sessile lifestyle, plants rely in particular on intracellular reactions to cope with changing environmental conditions. Thus, our research focus is to understand how plant cells behave during stress situations. To this end, we use a combination of cell biological, genetic and biochemical approaches. Especially vesicle transport along actin filaments and morphological changes of cell organelles (e.g. the vacuole) are being investigated during biotic (pathogens) stress. Deciphering specific intracellular processes will progress our understanding stress-induced plant growth regulation which eventually might help to establish more robust plants to withstanding future challenges. |

|

|

Salztolerante Sorghum-HirseDurch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel an, daher werden immer mehr fruchtbare Flächen immer salziger. Das Nildelta, Bangladesh, Vietnam, aber auch der Süden Italiens sind schon heute mit dem Problem Salzstress konfrontiert. Können wir Kulturpflanzen finden, die auf solchen Böden noch wachsen können? In der Vergangenheit haben wir uns, angestoßen durch unseren syrischen Mitarbeiter Dr. Adnan Kanbar, mit der Stressresilienz der Sorghum-Hirse befasst. Diese uralte Kulturpflanze stammt aus dem Sudan und behauptet sich auch unter harschen Bedingungen. In der Tat konnten wir zeigen, dass manche Sorghum-Sorten nicht nur mit Salz zurechtkommen, sondern unter solchen Bedingungen auch mehr Zucker bilden. Was mit diesem Zucker geschieht, ist unterschiedlich - manche Sorghum-Sorten speichern ihn im Stängel, was für eine bio-ökonomische Nutzung (etwa für die Gewinnung von Bioethanol) interessant ist, andere speichern ihn in den Samen, was für die Ernährungssicherheit in Gegenden wichtig ist, die von der Bodenversalzung gebeutelt sind. Während ihrer Promotion konnte unsere ägyptische Mitarbeiterin Eman Abuslima den Grund für die unterschiedliche Zuckerverwertung finden: ein Genschalter für den Zuckertransporter SWEET13 entscheidet. Eine besonders aktive Version dieses Schalters konnten wir in der alten syrischen Landsorte Razinieh finden. Durch Züchtung kann man nun diesen Schalter in andere Hirsesorten einkreuzen und mithilfe des molekularen Wissens die Nachkommen mit der richtigen Variante schon im Keimlingsstadium durch eine PCR herausfinden. Veröffentlichung 216. Abuslima E, Kanbar A, Ismail A, Raorane ML, Eiche E, El-Sharkawy I, Junker BH, Riemann M, Nick P (2025) Salt stress-induced remodeling of sugar transport: a role for promoter alleles of SWEET13. Nature Sci Rep 15, 7580 - pdf Pressecho vbio - idw online - openpress - DBG - pugnalom - Ruhrcampus online |

|

|

|

Der neue "Strasburger"Vor 127 Jahren begründete Eduard Strasburger das Lehrbuch der Botanik. Jetzt ist die 38. Auflage erschienen - damit ist der Strasburger das Biologielehrbuch mit der längsten Geschichte. Peter Nick steuerte einige 100 Seiten zu den Themen Struktur und Funktion des Pflanzenkörpers und pflanzliche Entwicklung bei. Der "Strasburger" verfolgt den Anspruch, das gesamte Wissen über Pflanzen umfassend, aktuell und dennoch gefiltert darzustellen. Auch wenn es noch nie so einfach war, sich Informationen zu beschaffen, besteht das Problem zunehmend darin, nach relevant und irrelevant zu filtern. Lehrbücher sind also nicht obsolet, sie sind wichtiger denn je. mehr... |

FKIDer Lehrpreis des Landes 2015 ging an Peter Nick and Mathias Gutmann. Mit dem Preisgeld bauten wir das Forum auf, um über die Grenzen von Fakultäten und Disziplinen kontroverse Themen zu hinterfragen und zu diskutieren. Im SS 2025 geht es um Bewusstsein. mehr... Di, 24. Juni 2025, 14:00. Gbd. 30.43 SR 506-507 Albert Newen, Ruhr-Universität Bochum. Formen und Funktionen von Bewusstsein: Eine evolutionäre Perspektive

|

|

|

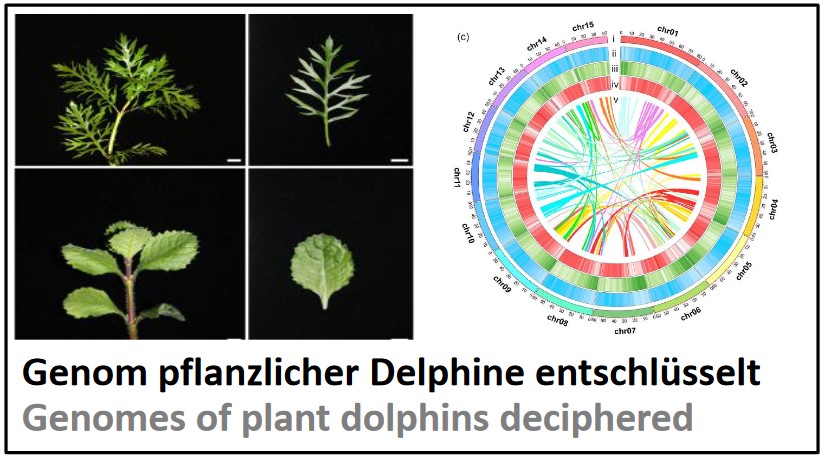

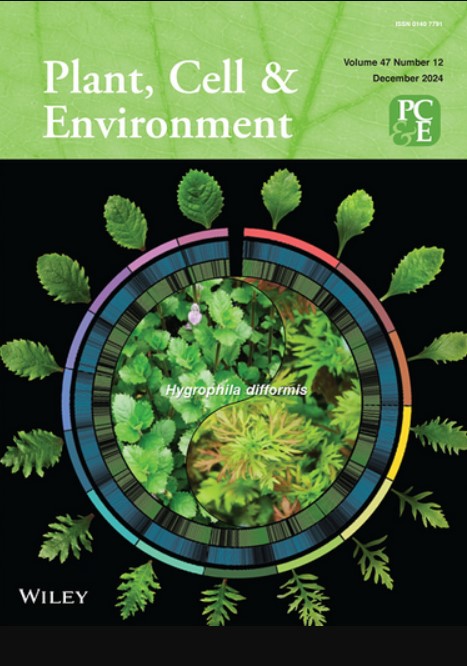

Genom pflanzlicher Delphine entschlüsseltAls Pflanzen vor etwa einer halben Milliarde Jahren das Land eroberten, mussten sie sich mit einer feindseligen Umgebung auseinandersetzen. Es ist der Erfolg von Landpflanzen, der es anderen Lebensformen ermöglichte, das Wasser zu verlassen. Genetische Veränderungen erhöhten die Resilienz dieser Pflanzen. Genau diese Gene sind jetzt wichtig, wenn wir die Folgen des Klimawandels bewältigen wollen und dafür unsere Landwirtschaft umstellen müssen. Freilich sind eine halbe Milliarde eine sehr lange Zeit und es ist sehr schwierig, Änderungen aufgrund der neuen Lebensweise von solchen zu unterscheiden, die einfach im Laufe dieser langen Zeit aus anderen Gründen entstanden sind. Die Natur hilft uns jedoch mit einer Kuriosität - so wie manche Säugetiere wieder ins Wasser zurückgegangen sind, gibt es auch manche Blütenpflanzen, die amphibisch leben und sowohl im Wasser als auch an Land überleben können. Hierfür bilden sie unterschiedliche Blatt-Typen aus, die sich nicht nur in der Form, sondern auch in ihrer Physiologie unterscheiden. Die Wasser-Wisterie, Hygrophila difformis, ist eine dieser pflanzlichen Delphine und wird derzeit in der Arbeitsgruppe von Dr. Jathish Ponnu in unserer Abteilung als neues Modell für die pflanzliche Stressreaktion entwickelt. Nun ist in einer Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern ein Schlüsselpunkt erreicht worden: Das Genom dieser Art wurde entschlüsselt und damit untersucht, welche Gene beim Übergang zwischen Luft und Wasser aktiviert oder abgeschaltet werden.

Veröffentlichung Li G, Zhao X, Yang J, Hu S, Ponnu J, Kimura S, Hwang I, Torii KU, Hou H. Water wisteria genome reveals environmental adaptation and heterophylly regulation in amphibious plants. Plant Cell Environ. 2024 Jul 30. doi: 10.1111/pce.15050.

|

|

|

EUCOR Project Roots of ResilienceEUCOR, der trinationale Verband der Oberrhein-Universitäten (Karlsruhe, Strasbourg, Freiburg, Colmar-Mulhouse, Basel) hat ein Programm für sogenannte Seed Money Projekte ausgeschrieben. Hier waren Partner KIT-JKIP (Islam Khattab, Peter Nick) gemeinsam mit der Universität Basel (Pascale Flury) und der Université Haute-Alsace (Julie Chong) mit ihrem Projekt Wurzeln der Resilienz erfolgreich. Das Projekt versucht, durch Verbesserung der Mikroflora im Wurzelraum, Weinreben gegen durch den Klimawandel beförderte neuartige Pilzkrankheiten ("Esca & Co") resilienter zu machen. Das Projekt fußt auf den Ergebnissen von Kliwiresse, aber auch früherer Interreg Oberrheinprojekte, vor allem Vitifutur und DialogProTec. Der wichtigste Grund für den Erfolg des Antrags ist jedoch die über viele Jahre im Rahmen von vier Interreg Oberrhein Netzwerken gewachsene Kooperation. Das Seed Money Projekt wird wiederum das geplante Folgeprojekt Robin Root unterstützen. Geplanter Beginn ist Februar 2025, Laufzeit 2 Jahre. mehr... |

|

|

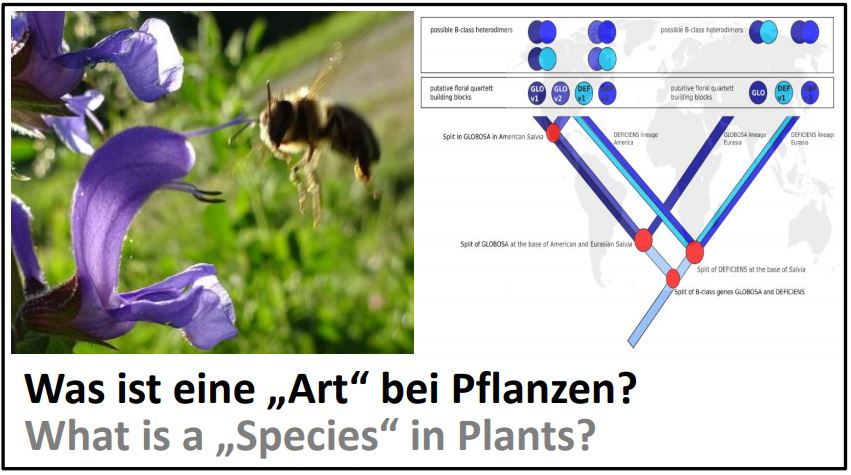

EvoDevo der Artbildung"Art" ist ein zentraler biologischer Begriff und wird in der Regel im Sinne von Fortpflanzungsgemeinschaft verstanden. Dieser Artbegriff funktioniert bei Tieren sehr gut, weil hier Paarungen zwischen Individuen verschiedener Arten in der Regel nicht funktionieren oder steril bleiben (klassisches Beispiel wäre das Maultier). Pflanzen wählen jedoch ihren Geschlechtspartner nicht selbst, sondern nutzen die Hilfe von Insekten dafür. Außerdem können Pflanzen bei Störungen der geschlechtlichen Fortpflanzung sich mit asexueller Fortpflanzung behelfen. Was ist nun eine "Art" bei Pflanzen? Dr. Sascha Wetters hat hierzu ein neues Konzept vorgeschlagen, wonach Gene, die Blütenform oder -geometrie verändern Treiber der Artbildung sind. Um diese Idee zu prüfen, hat er sich eine harte Nuss vorgenommen - die Gattung Salbei, mit über 1000 bekannten Arten, eine der vielfältigsten Gattungen überhaupt. Hier kann er zeigen, dass eine Verdopplung des Genschalters GLOBOSA dazu führte, dass Salbei bei Besiedlung der Neuen Welt über Vergrößerung seiner Blüten und Veränderung ihrer Asymmetrie neue Bestäuber, nämlich Kolibris, rekrutieren konnte, wodurch zahlreiche neue Arten entstanden. Damit schlägt er eine Brücke zwischen Entwicklungsbiologie und Evolution. Diese Arbeit ist nun veröffentlicht worden: 217. Wetters S, Nick P (2025) B-class gene GLOBOSA – a facilitator for enriched species diversity of Salvia in the New World? Plant Biol, 10.1111/plb.70002 - pdf |

|

Was wir forschen

|

Evolution löst Probleme nachhaltig, auf vielfältige Weise. Können wir diese Vielfalt nutzen? Wir wollen Biodiversität schützen und nutzen. Wir entwickeln Methoden, um Verbraucherschutz in Zeiten der Globalisierung zu sichern. mehr... |  |

In unserem von Interreg Oberrhein geförderten Forschungsverbund nutzen für Resilienzfaktoren aus der fast ausgestorbe-nen Europäischen Wildrebe, um KliWi-Reben (für Klima-Widerstandsfähig) zu entwickeln. mehr... |

|

Pflanzen sind Meister der Anpassung. Wie meistern sie Stress? Wir arbeiten an Jasmonsäure, dem pflanzlichen "Adrenalin", aber auch über das Immunsystem der Weinrebe. mehr.. |  |

Gemeinsam mit Partnern aus der EUCOR-Region nutzen wir ein Ökosystem auf dem Chip, um chemische Kommunikation zwischen Pilzen und Pflanzen aufzuklären und für den nachhaltigen Pflanzenschutz zu nutzen (Interreg Wissenschaftsoffensive, 2019-2022). mehr... |

|

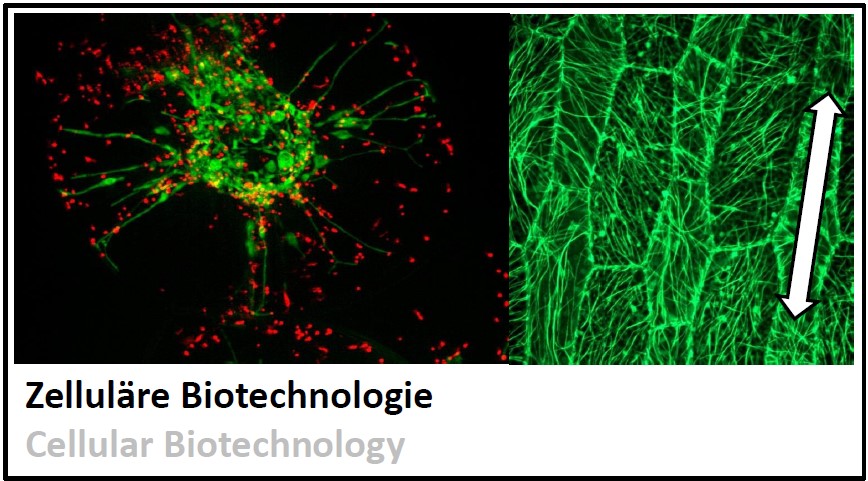

Pflanzenzellen können Selbstorganisation ohne einen "Big Brother". Die Fähigkeit jeder einzelnen Zelle, sich selbst eine Richtung zu geben, ist hier zentral. Wie geht das? mehr... |  |

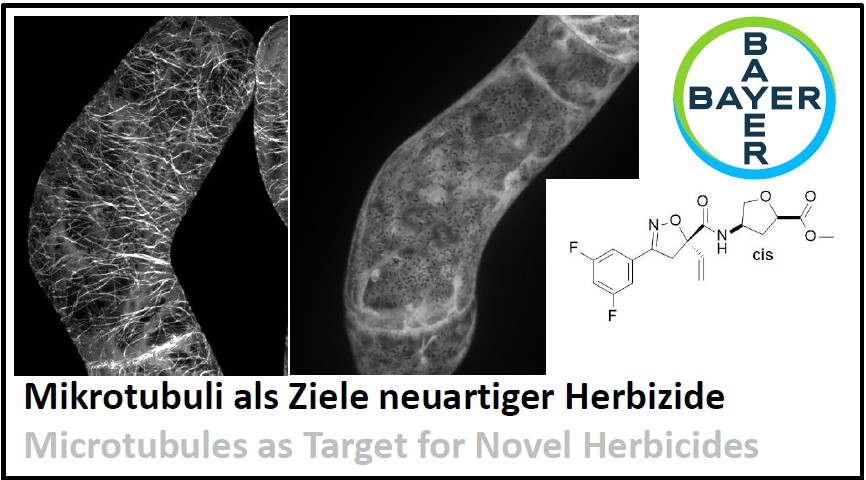

Die Mikrotubuli, ein Teil des pflanzlichen Cytoskeletts, steuern das pflanzliche Wachstum. Können wir das nutzen, um weniger schädliche Herbizide zu entwickeln? (BAYER, 2018-2024) |