Aktuelle Pressemeldungen

|

Neues Projekt im Bereich Vertical FarmingAm 1. November beginnt ein neues Kooperationsprojekt mit dem Start-up Vertical Farming und dem Max-Rubner-Institut, gefördert vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Laufzeit ist drei Jahre. In einem vom Land Baden-Württemberg geförderten Vorgängerprojekt wurde in der Versuchsanstalt des JKIP ein Prototyp für eine Vertical Farm Installation getestet, bei dem die Bildung von wertgebenden Inhaltsstoffen durch wiederholte Schwerkraftreizungen stimuliert wurde. In diesem Zusammenhang wurde entdeckt, dass durch Aeroponik (Besprühen mit einem Nährstoffnebel) das Wurzelwachstum in bisher nie gekanntem Ausmaß gesteigert werden kann. Das neue Projekt will nun diese Entdeckung weiterentwickeln. Es geht um hochpreisige Rhizompflanzen wie Ingwer, Curcuma oder Wasabi. Um die kostbaren Produkte vor Befall durch Krankheitserreger zu schützen wird eine neue Technologie getestet, wobei die Wurzeln mit von uns identifizierten Wurzelbakterien behandelt werden, die in der Lage sind, das pflanzliche Immunsystem zu stimulieren. Auf diese Weise hoffen, wir, dass man nicht nur chemische Pflanzenschutzmittel vermeiden kann, sondern auch auf die im Bereich Vertical Farming extremen Quarantänestandards verzichten kann, was die Kosten stark absenken und den Wirkungskreis dieser neuen Anbaumethode beträchtlich erweitern würde. |

|

|

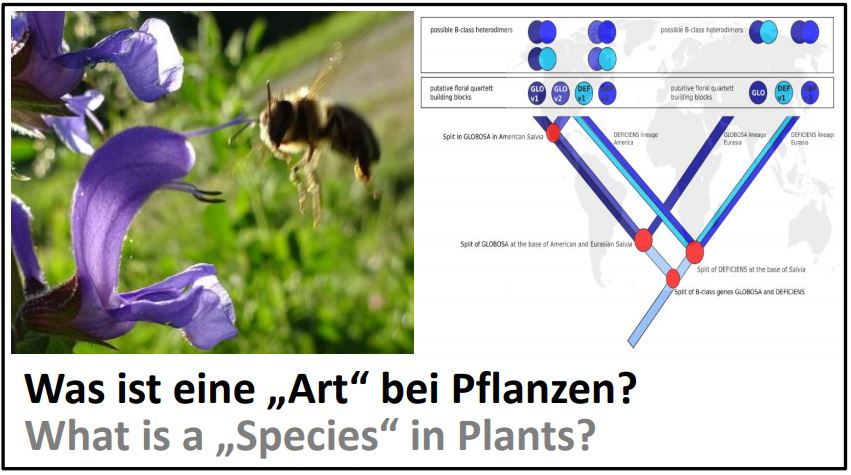

EvoDevo der Artbildung"Art" ist ein zentraler biologischer Begriff und wird in der Regel im Sinne von Fortpflanzungsgemeinschaft verstanden. Dieser Artbegriff funktioniert bei Tieren sehr gut, weil hier Paarungen zwischen Individuen verschiedener Arten in der Regel nicht funktionieren oder steril bleiben (klassisches Beispiel wäre das Maultier). Pflanzen wählen jedoch ihren Geschlechtspartner nicht selbst, sondern nutzen die Hilfe von Insekten dafür. Außerdem können Pflanzen bei Störungen der geschlechtlichen Fortpflanzung sich mit asexueller Fortpflanzung behelfen. Was ist nun eine "Art" bei Pflanzen? Dr. Sascha Wetters hat hierzu ein neues Konzept vorgeschlagen, wonach Gene, die Blütenform oder -geometrie verändern Treiber der Artbildung sind. Um diese Idee zu prüfen, hat er sich eine harte Nuss vorgenommen - die Gattung Salbei, mit über 1000 bekannten Arten, eine der vielfältigsten Gattungen überhaupt. Hier kann er zeigen, dass eine Verdopplung des Genschalters GLOBOSA dazu führte, dass Salbei bei Besiedlung der Neuen Welt über Vergrößerung seiner Blüten und Veränderung ihrer Asymmetrie neue Bestäuber, nämlich Kolibris, rekrutieren konnte, wodurch zahlreiche neue Arten entstanden. Damit schlägt er eine Brücke zwischen Entwicklungsbiologie und Evolution. Diese Arbeit ist nun veröffentlicht worden: 217. Wetters S, Nick P (2025) B-class gene GLOBOSA – a facilitator for enriched species diversity of Salvia in the New World? Plant Biol, 10.1111/plb.70002 - pdf |

|

|

EUCOR Project Roots of ResilienceEUCOR, der trinationale Verband der Oberrhein-Universitäten (Karlsruhe, Strasbourg, Freiburg, Colmar-Mulhouse, Basel) hat ein Programm für sogenannte Seed Money Projekte ausgeschrieben. Hier waren Partner KIT-JKIP (Islam Khattab, Peter Nick) gemeinsam mit der Universität Basel (Pascale Flury) und der Université Haute-Alsace (Julie Chong) mit ihrem Projekt Wurzeln der Resilienz erfolgreich. Das Projekt versucht, durch Verbesserung der Mikroflora im Wurzelraum, Weinreben gegen durch den Klimawandel beförderte neuartige Pilzkrankheiten ("Esca & Co") resilienter zu machen. Das Projekt fußt auf den Ergebnissen von Kliwiresse, aber auch früherer Interreg Oberrheinprojekte, vor allem Vitifutur und DialogProTec. Der wichtigste Grund für den Erfolg des Antrags ist jedoch die über viele Jahre im Rahmen von vier Interreg Oberrhein Netzwerken gewachsene Kooperation. Das Seed Money Projekt wird wiederum das geplante Folgeprojekt Robin Root unterstützen. Geplanter Beginn ist Februar 2025, Laufzeit 2 Jahre. mehr... |

|

|

Salztolerante Sorghum-HirseDurch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel an, daher werden immer mehr fruchtbare Flächen immer salziger. Das Nildelta, Bangladesh, Vietnam, aber auch der Süden Italiens sind schon heute mit dem Problem Salzstress konfrontiert. Können wir Kulturpflanzen finden, die auf solchen Böden noch wachsen können? In der Vergangenheit haben wir uns, angestoßen durch unseren syrischen Mitarbeiter Dr. Adnan Kanbar, mit der Stressresilienz der Sorghum-Hirse befasst. Diese uralte Kulturpflanze stammt aus dem Sudan und behauptet sich auch unter harschen Bedingungen. In der Tat konnten wir zeigen, dass manche Sorghum-Sorten nicht nur mit Salz zurechtkommen, sondern unter solchen Bedingungen auch mehr Zucker bilden. Was mit diesem Zucker geschieht, ist unterschiedlich - manche Sorghum-Sorten speichern ihn im Stängel, was für eine bio-ökonomische Nutzung (etwa für die Gewinnung von Bioethanol) interessant ist, andere speichern ihn in den Samen, was für die Ernährungssicherheit in Gegenden wichtig ist, die von der Bodenversalzung gebeutelt sind. Während ihrer Promotion konnte unsere ägyptische Mitarbeiterin Eman Abuslima den Grund für die unterschiedliche Zuckerverwertung finden: ein Genschalter für den Zuckertransporter SWEET13 entscheidet. Eine besonders aktive Version dieses Schalters konnten wir in der alten syrischen Landsorte Razinieh finden. Durch Züchtung kann man nun diesen Schalter in andere Hirsesorten einkreuzen und mithilfe des molekularen Wissens die Nachkommen mit der richtigen Variante schon im Keimlingsstadium durch eine PCR herausfinden. Veröffentlichung 216. Abuslima E, Kanbar A, Ismail A, Raorane ML, Eiche E, El-Sharkawy I, Junker BH, Riemann M, Nick P (2025) Salt stress-induced remodeling of sugar transport: a role for promoter alleles of SWEET13. Nature Sci Rep 15, 7580 - pdf Pressecho vbio - idw online - openpress - DBG - pugnalom - Ruhrcampus online |

|

|

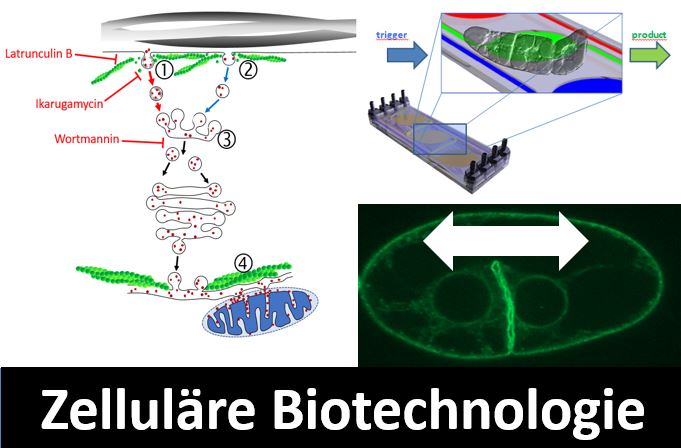

Tumorwirkstoff von einem Wüstenbaum aus MaliDie Nutzung von Pflanzen, um zu heilen, begleitet die Menschen von Anfang an. Unter der fast halben Million von Arten, die schon beschrieben sind, gibt es viele, die einzigartige Wirkstoffe zu bilden vermögen. Vor allem in Entwicklungsländern sind viele Menschen auf Heilpflanzen angewiesen, weil sie sich die teuren westlichen Medikamente gar nicht leisten können. Der in Mali beheimatete Baum Detarium microcarpum wird in der traditionellen Medizin unter anderem gegen Brustkrebs eingesetzt. Viele Anti-Tumorstoffe greifen an den Mikrotubuli an, wodurch die Teilung von Krebszellen gehemmt wird. Wir untersuchten daher, ob dies auch für diese Heilpflanze aus Mali gilt. Wir nutzten dafür Tabakzellen, bei denen die Mikrotubuli über ein fluoreszentes Protein markiert waren und konnten in der Tat zeigen, dass Extrakte aus D. microcarpum schnell und effizient Mikrotubuli ausschalten können. Diese Wirkung ließ sich auf die Alkaloide eingrenzen. Auf dieser Basis kann man dann in der Zukunft den Wirkstoff identifizieren. Damit kann man nicht nur neue Tumormedikamente entwickeln, sondern auch die traditionelle Medizin durch eine wissenschaftliche Begleitung auf eine qualitativ höhere Stufe zu heben.

Veröffentlichung

Dembele N, Nick P (2024) Anti‐microtubular activity of total alkaloids and aqueous extract of Detarium microcarpum a medicinal plant harvested in Mali. Protoplasma 262, 415-430 - pdf

|

|

↵