Neu: EvoDevo der Artbildung

|

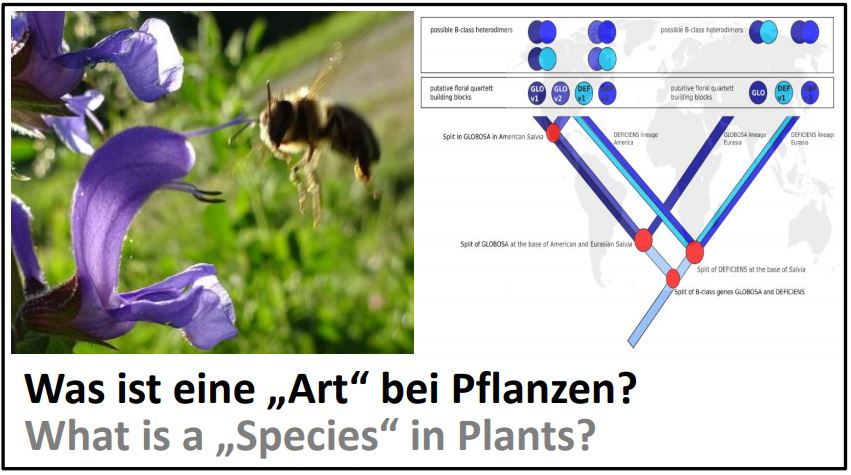

"Art" ist ein zentraler biologischer Begriff und wird in der Regel im Sinne von Fortpflanzungsgemeinschaft verstanden. Dieser Artbegriff funktioniert bei Tieren sehr gut, weil hier Paarungen zwischen Individuen verschiedener Arten in der Regel nicht funktionieren oder steril bleiben (klassisches Beispiel wäre das Maultier). Pflanzen wählen jedoch ihren Geschlechtspartner nicht selbst, sondern nutzen die Hilfe von Insekten dafür. Außerdem können Pflanzen bei Störungen der geschlechtlichen Fortpflanzung sich mit asexueller Fortpflanzung behelfen. Was ist nun eine "Art" bei Pflanzen? Dr. Sascha Wetters hat hierzu ein neues Konzept vorgeschlagen, wonach Gene, die Blütenform oder -geometrie verändern Treiber der Artbildung sind. Um diese Idee zu prüfen, hat er sich eine harte Nuss vorgenommen - die Gattung Salbei, mit über 1000 bekannten Arten, eine der vielfältigsten Gattungen überhaupt. Hier kann er zeigen, dass eine Verdopplung des Genschalters GLOBOSA dazu führte, dass Salbei bei Besiedlung der Neuen Welt über Vergrößerung seiner Blüten und Veränderung ihrer Asymmetrie neue Bestäuber, nämlich Kolibris, rekrutieren konnte, wodurch zahlreiche neue Arten entstanden. Damit schlägt er eine Brücke zwischen Entwicklungsbiologie und Evolution. Diese Arbeit ist nun veröffentlicht worden: 217. Wetters S, Nick P (2025) B-class gene GLOBOSA – a facilitator for enriched species diversity of Salvia in the New World? Plant Biol, 10.1111/plb.70002 - pdf |

|

Was ist eine Art bei Pflanzen?

Warum brauchen wir einen neuen Artbegriff?

Bei Tieren beruft man sich seit den Arbeiten Ernst Mayrs auf den genetischen Artbegriff - alles, was untereinander fruchtbare Nachkommen erzeugt, gehört einer Art an. Pferd und Esel etwa gehören verschiedenen Arten an, weil das Maultier keine Nachkommen hat. Bei Pflanzen stößt dieser Artbegriff an seine Grenzen, weil hier auch zunächst sterile Hybride zweier Arten durch eine spontane Verdopplung des Chromosomensatzes wieder fruchtbar werden (Allopolyploidie). Viele unserer Kulturpflanzen sind auf diesem Wege entstanden - etwa der Weizen oder der Raps. Während Tiere ihre Paarungspartner selbst auswählen, sind Pflanzen auf die Mithilfe von Bestäuberinsekten angewiesen. Wenn die es mit der Art nicht so genau nehmen, kommt es zu Vermischungen.

Wie gehen wir vor?

Die Fortpflanzungsbarriere taugt also nicht als Kriterium für den pflanzlichen Artbegriff. Wir wenden daher einen eher prozessualen Begriff an - eine Art ist also kein Objekt, sondern eine Aktivität. Eigentlich müssten wir sagen "es artet" und nicht "die Art". Ein Prozess, der in die Bildung genetisch voneinander getrennter Arten mündet ist also das, was für uns das Kriterium ist. Eine chemische Änderung, die unterschiedliche Bestäuber anlockt und so dazu führt, dass dieser Chemotyp irgendwann einmal so verschieden wird, dass er nicht mehr mit den anderen "Artgenossen" fruchtbar ist, wäre also das Kriterium für eine eigene Art (auch wenn der Prozess gerade erst im Entstehen ist). Um Artbildung in flagranti beobachten zu können, arbeiten wir mit Lippenblütlern, eine mit mehreren Tausenden ungemein artenreiche Familie. Durch die Verbindung von Entwicklungsbiologie, molekularer Evolution und chemischer Analyse versuchen wir zu verstehen, wie neue Arten entstehen. Das hat auch handfeste Anwendungen - viele dieser Arten werden von den Menschen genutzt und ohne einen klaren Begriff, was eine Art überhaupt ist und welche Art man vor sich hat, sind Verwechslungen und absichtlichen Täuschungen Tür und Tor geöffnet. Diese Arbeiten begleiten also unsere Forschungen zum Thema Globalisierung und Verbraucherschutz.

Salbei als Modell

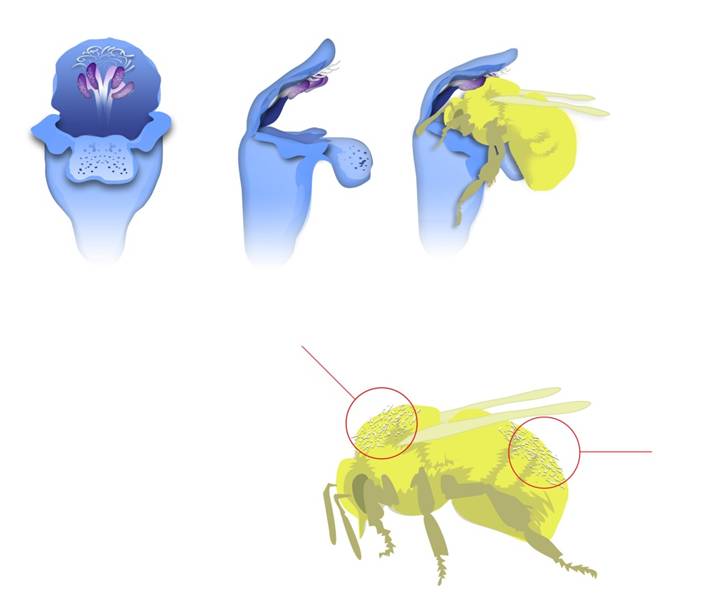

Mit weit über tausend beschriebenen Arten gehört Salbei zu den artenreichsten Gattungen im Pflanzenreich. Viele dieser Arten kommen gemeinsam vor - wieso verschmelzen sie nicht miteinander? Der Grund liegt in dem raffinierten Hebel der Staubblätter, die je nach Art den Pollen auf verschiedene Stellen der bestäubenden Hummel oder Biene tupfen, in der nächsten Blüte nimmt dann der Griffel den Pollen von der richtigen Stelle auf. Artbildung beruht also auf der Geometrie der Blütenorgane. Wir haben uns daher die Gene der Blütenbildung näher betrachtet und herausgefunden, dass eine Verdopplung des Gens GLOBOSA mit der Besiedlung der Neuen Welt und dem Übergang von Bienen- auf Kolibribestäubung zusammenhängt. Eigentlich ist GLOBOSA dafür zuständig, dass sich Blattanlagen zu Blüten- und Staubblättern heranbilden. Bei Salbei jedoch hat es eine zweite Funktion bei der späteren Ausgestaltung dieser Gene übernommen.

Genderforschung bei Pflanzen

Eigentlich sind die meisten Landpflanzen zwittrig und müssten sich selbst befruchten. Damit wäre der Sinn von Sexualität, nämlich die Erzeugung von Vielfalt, stark geschmälert. In der Tat haben sich viele Tricks herausgebildet, wie Selbstbefruchtung unterbunden wird (oder nur zur Not, wenn es keinen Geschlechtspartner gibt) zugelassen wird. Hier gibt es eine für uns Menschen kaum vorstellbare Vielfalt - von Pflanzen, die ihr Geschlecht abhängig von der Tageszeit ändern (wie die Avocado), Pflanzen, die mehr als zwei Geschlechter kennen bis hin zu dem uns vertrauten Modell der Zweigeschlechtlichkeit. Dies scheint aber eher eine Ausnahme denn die Regel zu sein. Dies hat durchaus auch handfeste Auswirkungen - beispielsweise wäre es hilfreich, wenn man beim Ginkgobaum schon im Sämlingsstadium erkennen könnte, ob der Baum weiblich oder männlich ist. Die weiblichen Bäume werfen nämlich nach ranziger Butter "duftende" Samenanlagen ab, die gerade in Städten nicht gerade auf Gegenliebe stoßen. Hier ist es uns gelungen, einen Sextest für Ginkgo zu entwickeln, mit dem man schon in Sämlingen über eine PCR feststellen kann, ob der Baum männlich oder weiblich ist.